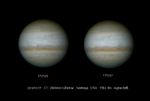

木星のSEBの復活の状態(2010.11.27〜)

やっと木星表面の、SEBの復活の状態を撮影できました。白斑から右上に、タバコの煙がたなびいているようです。どのように帯が復活するのか、わくわくします。

|

|

|

2010.11.27

|

|

|

左画像の、本来SEB(南赤道縞)があるべき位置の中央付近に、白斑が淡く見え、白斑から右上方面に、タバコの煙がたなびいいて入るように暗柱が連続して出現しています。右画像では、タバコの煙がほぼ中央に見えます。

2010.11.21の木星

山麓の冬は、透明度は良いが気流の乱れが激しく、惑星の撮影には向かない。日没直後の気流の落ち着いた時をねらって、大赤斑と衛星の木星面通過をねらってみた。

|

|

|

2010.11.21

|

|

|

現在消失中のSEB(南赤道縞)の復活兆候(11/9 白斑の発生、11/12 白斑後方に暗柱が出現)が報告されている。

ヤマカガシ(2010.10.31)

庭にヤマカガシの幼蛇がいた。

首筋の黄色と背中の赤色模様がきれいな蛇だった。

|

|

|

2010.10.31

ヤマカガシの幼蛇 |

|

|

ハートレー彗星(2010.10.10)

・ハートレー彗星が10/8頃、ペルセウス座の二重星団の近くを通過した。天気が悪く、10/10にやっと撮影できた。

|

|

|

2010.10.10

ハートレー彗星と二重星団 |

|

|

アサギマダラとコスモス(2010.10.7)

庭に咲き誇るコスモスに、アサギマダラがやってきた。

これから南国に渡っていくのだろうか・・・。

|

|

|

2010.10.7

アサギマダラとコスモス1 |

2010.10.7

アサギマダラとコスモス2 |

2010.10.7

アサギマダラとコスモス3 |

白樺峠 タカの渡り(2010.9.18)

今年は9月になっても真夏日が続き、9月前半のタカの渡り数が例年に比べ極端に少なかった。9/15、16と急に涼しくなり、雨が降ったので、雨明け2日目の大量渡りを期待して、9/18乗鞍白樺峠へ行ってみた。

午前中は、朝の霧も晴れ、青空が見える天気だったが、風がなく、午後にはべた曇り状態になり、期待したほども少なく、しかも曇天を背景では、タカに対する適正露出の決定が難しく、黒くつぶれたダメ写真ばかりだった。

|

|

|

2010.9.18

朝の白樺峠 |

ハチクマ

|

タカの舞1 |

|

|

|

| タカの舞2 |

タカの舞3 |

タカの舞4 |

2010年度の金星

夕方、西空に宵の明星金星が明るく見えるようになった。

8/20の東方最大離角(半月状に見える)、10/28の内合(新月状)にむけて、次第に、細く大きく見えるようになる。

・7/10 1ヶ月ぶりの梅雨の間の星空。日没10分後の撮影。気流が悪い。半月状で、幾分大きくなった。

・8/3夕方まで晴天猛暑、雲が広がりだして、夜半雨・・・が続く。日没時の高度は低いが、明るいので、日没前の気流が安定している時に撮影できるのが救い。

・8/20東方最大離角を迎えたが、地上高度は大変低い。太陽の出ているうちに撮影しないと、気流の乱れでまともな像を得る事は難しい。夕方から曇り・雨になる天気が続いている。

・9/1 金星のすぐそばに火星が並んでいたので、同拡大で撮影してみた。小さいながらも、左下に極冠、中央縦に模様が見える。

|

|

|

2010.5.21

|

2010.6.12

|

2010.7.10 |

|

|

|

| 2010.7.19 |

2010.8.3 |

2010.8.16 |

|

|

|

| 2010.8.26 |

2010.9.1 |

2010.9.10 |

|

|

|

| 2010.9.21 |

2010.10.1 |

2010.10.7 |

|

|

|

| 2010.10.13 |

|

|

・9/1 金星のすぐそばに火星が並んでいたので、同拡大で撮影してみた。小さいながらも、左下に極冠、中央縦に模様が見える。

|

|

|

| 火星 2010.9.1 |

|

|

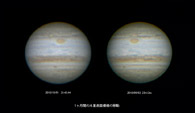

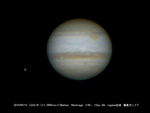

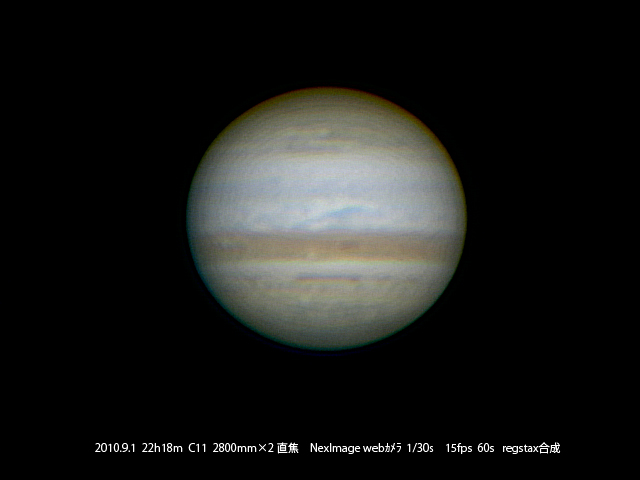

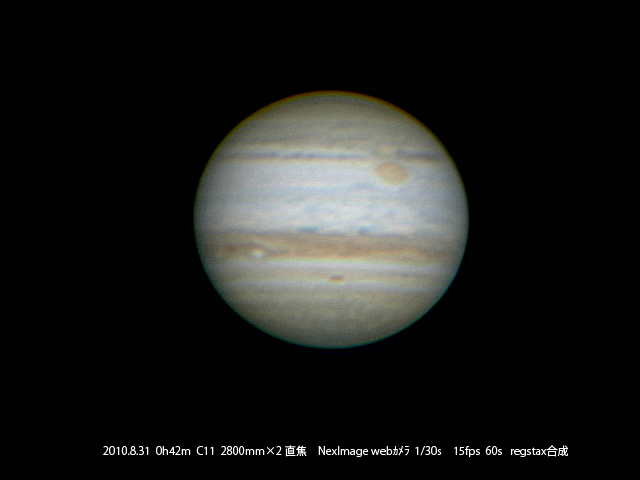

2010年度の木星

・10/5 衛星イオと影

黒点がイオの影、少し離れた左側にイオ本体

|

|

| 2010.10.5 22h37m |

2010.10.5 23h03m |

・10/1 木星の自転

1時間半の木星の自転の様子を、大赤斑の移動で並べてみました。

また、8月末ごろ、大赤斑のすぐ上にあった小赤斑が、大赤斑の左上に移動しているのがわかります 。

|

|

|

| 2010.10.1 大赤斑の移動 |

|

木星表面模様の変化 |

|

|

|

2010.9.14 22h03m18s

|

2010.9.14 23h06m24s

|

|

|

|

|

2010.9.11 22h22m12s

|

2010.9.11 22h30m48s

|

2010.9.11 22h56m30s

|

・9/4木星の立体画像

木星の自転による模様の移動を視差に見立てて、時間差の画像を並べ、立体画像を作成してみました。平行法でみると、コロンとした木星がみえます。各像下の日付部分を重ね合わせるように見ます。

・9/2 木星の近くに天王星が並んでいたので、木星と同拡大で撮影。

SEB(南赤道縞)復活の前兆はまだ発生していない。

|

|

|

| 2010.9.1 22h18m |

2010.9.2 23h12m |

天王星

2010.9.2 22h51m |

|

|

|

2010.8.28 23h3m

右上に大赤斑 |

2010.8.28 23h12m

衛星イオの出現 |

2010.8.31 0h43m |

富士山梨が原北富士演習場(2010.6.6)

今年は、季節が2週間ほど遅れているような・・。草原の草はまだ小さい。

富士山梨が原は山菜採り真っ只中のようで、草原のあちこちに山菜採りの人が入っている。そのせいか、鳥もあまりでてこない。鳴き声も少ない。

|

|

|

| 草原より富士山。 |

富士山とノビタキ |

ホオアカ |

|

|

|

| ホオアカ |

ノビタキ |

ノビタキ |

|

|

|

| コヨシキリ |

ノビタキ |

|

にわか鉄ちゃん(2010.5.29-30、6.5)

5/29、30日、甲府−小淵沢間にSL(D51)が運行された。両日とも曇天で、八ヶ岳や甲斐駒ケ岳を背景に疾走する姿は見られなかったが、長坂神田と新府でSLを撮影した。下り列車はSLが牽引し、上り列車はDL牽引で最後尾にSLが付く形態だった。6/5は、薄曇だが、茅が岳を背景に、疾走する姿がみられた。

2010.6.5 10h38m(下り) 新府桃園下。背景は茅が岳

2010.5.30 10h38m(下り) 新府桃園下

2010.5.29 11h24m 長坂神田

2010.7.18 マムシとオオムラサキ

・物置の戸を開けたら、マムシがドクロを巻いていた。以前、踏んづけそうになったこともあり危ない危ない。昆虫採取用の網でつかまえた。ネットでマムシ酒の造り方を調べてみたが、頭をつかまえて瓶に入れる時が危険らしい。どうしたもんか。瓶に入れる勇気はないし、逃がすのは危険をばら撒くようなもんだし、打ち殺すのも気持ちが悪いし・・・

・オオムラサキがふわふわ飛んで来た。今年初認。近くのクヌギの木に止まって、コガネムシに混じって樹液を吸いだした。羽を広げた所をパチリ。

・8/5 同じ木に♀がやってきた。♀は大きいが地味。

|

|

|

マムシ

2010.7.18

|

オオムラサキ♂

2010.7.18

|

オオムラサキ♀

2010.8.7

|

入笠山日本スズラン群生(2010.6.4)

6/5よりマイカー規制となるので、久しぶりの晴天のもと、南アルプ甲斐駒山塊北端の入笠山のスズラン群生地に行ってみた。今年はかなり生育が遅れているようで、日本スズランは花がちょっぴりの状態だった。日本スズランは園芸店で売られるドイツスズランと異なり、花が葉の下に咲く。湿原の花はまだ先みたい。

|

|

|

大河原湿原

乾燥化が進んでいる。 |

入笠山登山道脇の

スズラン群生 |

日本スズラン

葉の下に蕾が見える |

|

|

|

| 入笠山山頂 八ヶ岳、中央・南アルプス展望 |

入笠山湿原 |

日本スズラン群生 |

初夏の訪れ

真冬と真夏が交互に襲ってきた、今春も、五月の半ばになり安定してきたように思える。夏鳥や蝶もみられるようになった。4月末の寒波では、梨や梅の果実が凍死し、多くの樹木の新芽が凍死した。果実は復活しないが、樹木は再び新芽を出し始めた。庭にはウスバシロチョウはフワフワ舞っている(5月中のみ見られる)

|

|

|

キビタキ 2010.5.14

大泉飛沢溜池 |

コサメビタキ 2010.5.14

大泉飛沢溜池 |

ウスバシロチョウ

2010.5.12 自宅庭 |

|

|

|

金星と月の接近 2010.5.16

細い月の地球照がきれい |

|

|

季節はずれの雪

2010年4月16日夜から17日朝にかけて、季節はずれの雪がつもった。

満開の桜、桃の花にも雪が積もった。

|

|

|

| 2010.4.17 |

2010.4.17 |

|

火星

2010年1月28日に、火星が地球に最接近する。今回は、2003年8月の大接近に比べ、半分ほどの大きさにしかならない小接近だが、冬の夜空に明るく輝いている。

晴天が続くが、冬の気流が激しく、寒波だ去った直後の安定した気流のとき意外は、まともな像は見られない。

今回は、火星は北極を向けており、大きな極冠が見られる。

|

|

|

| 2010.1.8 |

2010.1.17 |

|

|