◆

木星

5/9てんびん座で衝

|

|

|

|

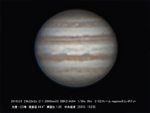

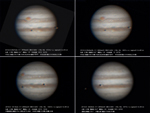

2018.6.4 20h54m

中央経度 144,258 |

2018.6.4 22h01m 中央経度 185,299 |

2017.4.8におとめ座スピカの北で衝となる。今冬も、強大な寒波が居座り、気流の状態が悪く、まったく撮影ができなかった。3月末になり、少し気流が落ち着く場面がでてきた。い。写真は、上が南。

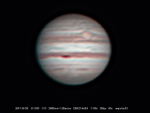

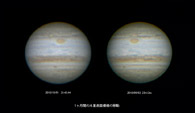

今期の木星の模様は、昨年度とかなり変化している。

|

|

|

| 2017.3.28 小刻みな気流の乱れが 収まらない。 |

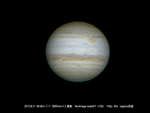

2017.3.29 気流の乱れが少なくなった。右上に大赤班 (かなり赤い) 中央経度 42,212 |

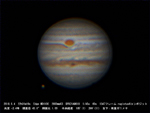

2017.3.29 気流の乱れが再開。 中央に大赤班 中央経度 84,264 |

|

|

|

| 2017.3.30 小刻みな気流の乱れが 安定せず |

2017.4.2 中央経度 349,128 |

}

2016.3.9にしし座で衝となる。観望シーズンになったが、強大な寒波が居座り、気流の状態が悪い。2月中旬になり、少し気流の落ち着く状態もでてきて、何とか撮影も可能となった。細部を移すには、もう少し気流の安定が必要。

写真は、上が南。

今期の木星は、大赤班が小さくなり、赤みが強くなった。

3末~4月に入り、まだ小刻みな振動が残っているが、気流が安定する場合もでてきた。

|

|

|

| 2016.3.31 21h53m |

2016.4.6 20h29m 左淵に大赤班 |

2016.4.6 20h52m08s 大赤班は左に少し移動 |

今期はかに座・しし座で天空高く輝く。

強烈な寒気団が居座り、きわめて気流の悪い日が続いている。3下旬になって少し落ち着いてきた。

|

|

|

| 2015.3.27 20h26m41s 中央経度 225,228 |

2015.3.28 20h20m36s 中央経度 19,15 |

2015.3.29 19h56m01s 中央経度 162,150 |

|

||

| 2015.3.30 22h23m27s 中央経度 51,31 |

||

今期はふたご座で天空高く輝く。

衝が厳冬期のため気流が極めて悪く、撮影できる日はすくなかった。

|

|

|

| 2013.9.28 3h17m40s | 2013.9.28 3h55m18s | 2014.2.21 19h14m10s |

|

|

|

| 2014.2.23 18h59m20s | 2014.2.24 18h52m22s | 2014.2.24 22h4m34s |

|

||

| 2014.2.26 18h4m22s |

木星が、夜半高度を上げて、今期の観測適期に入った。これから衝を迎え、天空にひときわ目立つようになる。

今期は真冬にあたり、寒波による悪気流の元での観測になり、特に空気の澄んだ山麓地帯では急流の底にある石を見ているようで、安定した像は期待できない。むしろ都会のどんよりした所の方が安定した像を得られる。

今期の木星表面は、SEB(南赤道縞:画面上方の大赤斑のある帯)、NEB(北赤道縞:画面下方の太い帯)とも太く、変化に富んでいる。特にNEBの上縁に沿って、くすんだ青色の模様が目立つ。

|

|

|

| 2012.10.22 0h10m26s | 2012.10.25 23h33m08s | 2012.10.25 23h58m12s |

|

||

| 2012.10.25 23h54m16s |

2011年9月15-16の深夜、やっと今期の木星がまともに撮影できた。

今夏は、日中晴れても夜になると必ず曇が出て、時には雨になり、例年なら夏の夜の天の川が綺麗に見えるのが、まったくまともな星空はみえなかった。時々、薄雲を通して木星がやっとの状況。

9月15-16の深夜、珍しく、晴わたり、気流が落ち着かず、ゆらゆら揺れた像で、解像度はいまいちだったが、やっと拡大撮影ができた。

|

|

|

|

| 2011.9.16 1h23m |

2011.9.16 1h28m |

2011.9.16 1h41m |

2011.9.26 0h12m |

| 衛星イオの本体と、大赤斑の前を通過するイオの影 | |||

|

|

|

|

| 2011.9.28 22h50m |

2011.10.9 22h24m |

2011.10.23 22h52m |

2011.10.29 22h51m |

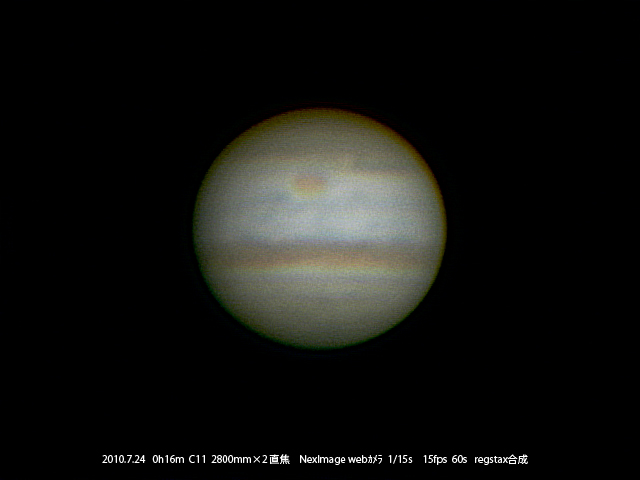

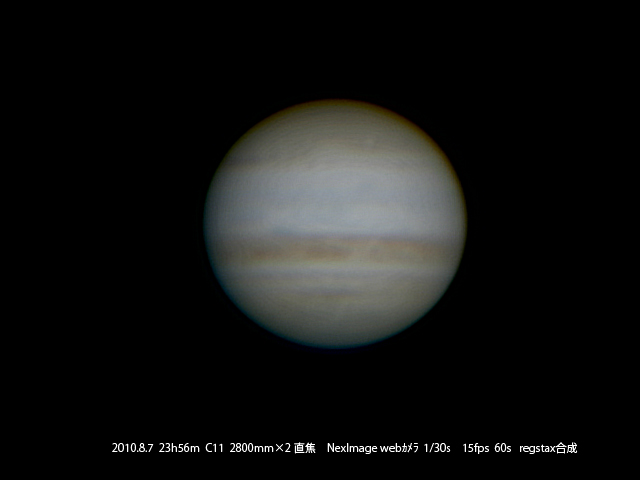

2010年の木星は、6月頃から観測可能になったが、通常、2本見える太い帯のうち、上側に見えるはずの帯 SEB(南赤道縞)がほとんど消え、SEBの場所には、大赤斑のみポツンと浮いている。

いつSEBの復活活動が始まるか、今期は目が離せない。

消失中のSEB(南赤道縞)の復活兆候(11/9 白斑の発生、11/12 白斑後方に暗柱が出現(中央経度 290゚(II)付近))が報告されている。(大赤斑の位置は、中央経度 150゚(II))

冬に入り、山麓の冬は、透明度は良いが気流の乱れが激しく、惑星の撮影が困難になった。

SEBが復活するにつれて、明るく輝いていた大赤斑が薄くなってきている。

■SEB(南赤道縞)の復活

本来SEB(南赤道縞)があるべき位置の中央付近に、白斑が淡く見え、白斑から右上方面に、タバコの煙がたなびいいて入るように暗柱が連続して出現してる。

・2/4の画像(中央経度 190゚(II))では、左上に薄くなった大赤斑、大赤斑の左側にSEBが薄く復活、大赤斑の右側に二本筋にSEBが復活している。撮影時の拡大率を下げると気流の影響はすくなくなり、はっきりするが・・・

・11/27の画像(中央経度 300゚(II))では、タバコの煙がほぼ中央に見える。

|

|

|

| 2010.10.17 22h52m | 2010.11.4 19h01m (中央経度 130゚(II)) |

2010.11.21 18h49m (中央経度 150゚(II)) |

■10/5 衛星イオと影

黒点がイオの影、少し離れた左側にイオ本体

|

|

| 2010.10.5 22h37m | 2010.10.5 23h03m |

■10/1 木星の自転

1時間半の木星の自転の様子を、大赤斑の移動で並べてみました。

また、8月末ごろ、大赤斑のすぐ上にあった小赤斑が、大赤斑の左上に移動しているのがわかります 。

|

|

|

| 2010.10.1 大赤斑の移動 | 木星表面模様の変化 |

|

|

|

|

| 2010.7.24 0h16m 中央に大赤斑 |

2010.8.7 23h56m |

2010.8.16 22h54m 右淵に大赤斑 |

2010.8.17 0h8m 1時間後の大赤斑 |

7/20衛星イオの経過

木星面を通過終了間際の、衛星イオです。

|

|

|

| 2010.7.20 3h52m 左上淵に衛星イオ |

2010.7.20 3h59m 経過の終了 |

2010.7.20 4h12m 木星面より離れる |

通常、2本見える太い帯のうち、上側に見えるはずの帯 SEB(南赤道縞)がほとんど消え、大赤斑のみポツンと浮いている。

1993年の木星表面に似ている。

いつ、どのようなプロセスで復活するか・・・・

|

| 2010.6.17 3h53m 薄雲を通しての、今期初撮影。右上に大赤斑。 |

望遠鏡:セレストロン C11(280mmシュミットカセグレン)、ビクセン SXD赤道儀

ニコン coolpix990/coolpix4500 コリメート

|

|

|

|

|||

| 2009.9.6 23h37m |

2009.9.7 20h26m |

2009.9.24 22h39m 左淵エウロパ経過終了 中央に影 |

2009.9.24 22h50m 左淵エウロパ、中央に影 大赤斑 |

|||

|

|

|||||

| 2009.10.23 17h53m 左淵エウロパ経過影 |

2009.11.26 19h01m 衛星イオと影。SEB(南赤道縞)が薄くなってきた。 |

|||||

|

|

|

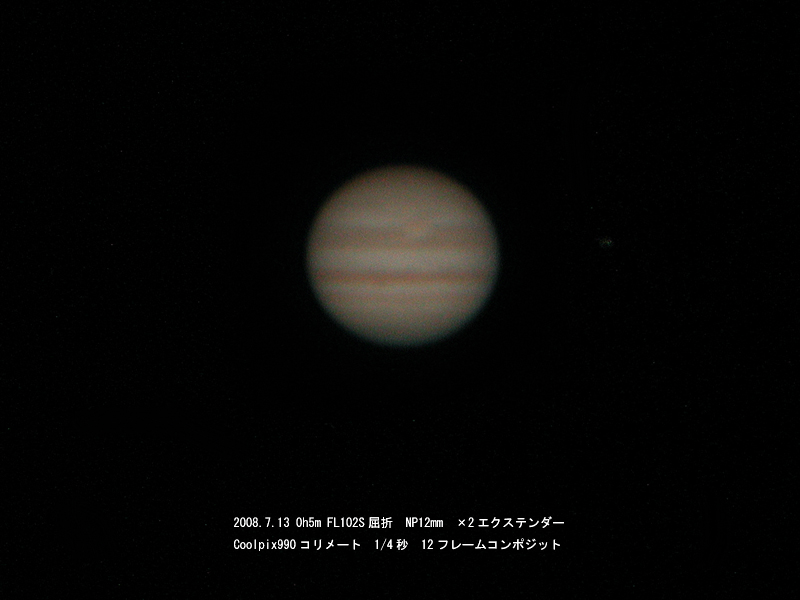

| 2008.7.12 22h13m 大赤斑が右淵すれすれ出現 |

2008.7.13 0h5m 大赤斑は中央付近へ。 |

|

|

| 2004 .4.21 20h37m 中央上部に大赤斑。 |

|

| 2001 .12.16 21h4m |

望遠鏡:ビクセン102mm屈折(フローライト 910mm) SP赤道儀に搭載、×2エクステンダー、PL7.5mm

カメラ:NIKON Coolpix950 19.0mmコリメート ISO800

画像処理:Photoshop で、1600×1200pixel を トリミング

横浜戸塚区自宅

|

|

|

|

|||

| 2000.11.23 21h31m Ⅱ衛星(エロウパ)の木星面経過(潜入)とその影 |

2000.11.23 22h04m Ⅱ衛星(エロウパ)の影 (経過中の本体は見えない) |

2000.11.26 21h40m 中央に大赤斑 |

2000.12.1 21h35m 左上に大赤斑 |

|||

ディジタルカメラ Nikon coolpix950を導入。35mmフイルムの代わりに1/2インチ(12.5mm)CCDを使用するため、

同じ大きさの像を得るのに、木星の拡大率が小さくてすむため、3~4秒必要としていた露出時間が、1/3~1/10秒に

短縮できるようになった。大気のゆれによる影響が軽減されるため像は一段向上した。

、

|

|

|||||

| 1999.10.10 22h45m |

1999.10.11 20h44m 中央上部に大赤斑 |

|||||

1994.7.17-7.18にかけて、シューメーカー・レビー第9彗星が木星面に衝突した。

衝突により、木星面に出現した黒斑が見られた。

|

|

|||||

| 1994.7.20 18hxxm 左上にSL9衝突痕が見える |

1994.7.20 18hxxm |

|||||

|

|

|

|

|||

| 1993.4.14 22h30m |

1993.4.16 21h05m Ⅱ衛星(エロウパ)の影 |

1993.4.16 21h40m 右上に大赤斑が出現 |

1993.4.16 22h00m |

|||