◆

土星

7/10 いて座で衝。

今期も、環の傾きは最大に近い(2025年に環の傾きがゼロになる)。

|

||

|

2019.8.1 22h17m

|

6/27いて座で衝。

今期も、環の傾きは最大に近い(2025年に環の傾きがゼロになる)。

|

||

|

2018.7.30 20h53m

|

2017.6.15にへびつかい座で衝となった。冬の悪気流も緩み落ち着いた状態だが、さそり座のすぐ北で、南中時でも高度30度にしかならない。低高度による大気の影響が著しい。大気のプリズム効果による色収差も像に影響を及ぼす。環の傾きは年々変化し、今年はここ数年で最も大きく傾いた状態になっている。

|

||

| 2017.5.21 0h11m12s |

土星は6月3日にさそり座のとなりの、へびつかい座で衝となった。

南中時の高度は真冬の太陽の高度(30°)程しかなく、気流の影響をもろに受けるため細かい模様の撮影は難しい。

写真は、画像上方向が南。

土星の輪の開き具合は今期が最大で、2025年に最小(輪の消失)となる。

|

|

|

| 2016.5.19 0h41m |

2016.6.3 21h52m |

5月11日にてんびん座で衝を迎えた。

2016年度に輪の開きが最大になる。

9月28日の昼頃、土星が月齢4の月に隠される土星食がみられた(写真で、中央月縁にかすかに写っている)。

|

|

|

| 2014.5.29 土星 |

2014.9.28 土星食 |

4月29日におとめ座で衝を迎えた。

今冬は上空の寒気団の勢力が非常に強く、急流の底の石を見ているようで

像が全く安定せず撮影には全く不可能な状況にあった。5月9日の夜は像は

ちらつくが比較的気流が安定していたので撮影してみた。

環がかなり開いて、最も土星らしい端正な表情を見せている。

気流の影響で、環にあるカッシーニの間隙は太めで、全周写っていないのが残念。もう少し気流が安定してほしいものだ。

画像は上が南極(倒立像)で、土星の北極側を見ている。

|

||

| 2013.5.9 土星 |

4/17に、おとめ座スピカの近くで衝を迎えた。

今年の冬は寒気団が居座り、春になっても、上空の気流の乱れがひどく、まともな撮影ができなかった。

5月も半ばになり、やっと気流の落ち着きが見られるようになった。

環に見られるカッシーニの間隙は、まだだぼったく、もう一段の気流の落ち着きを期待したい。

画面下が、土星の北極面(倒立画像)。

|

||

| 2012.5.13 |

今期の土星は、4/5におとめ座で衝を迎える。

冬の寒波による悪気流で、まともな像を見られなかったが、3月も終わりに近づき、春めい来るにつれて寒波も和らぎ、山麓でも気流も安定しつつある。

土星面の気流の乱れによる大規模白斑はかなり拡散しているが、写真左下方に青白く見えている。

4/5の衝をはさんで、左側に見えていた本体の輪に写る影が右側に見えるようになった。

|

|

|

| 2011.2.23 1h5m 視直径 18.7" |

2011.3.28 23h17m 視直径 19.2" |

2011.4.6 22h46m 視直径 19.2" |

|

|

|

| 2011.4.14 22h59m 視直径 19.2" |

2011.5.25 21h49m 視直径 18.4" |

|

|

|

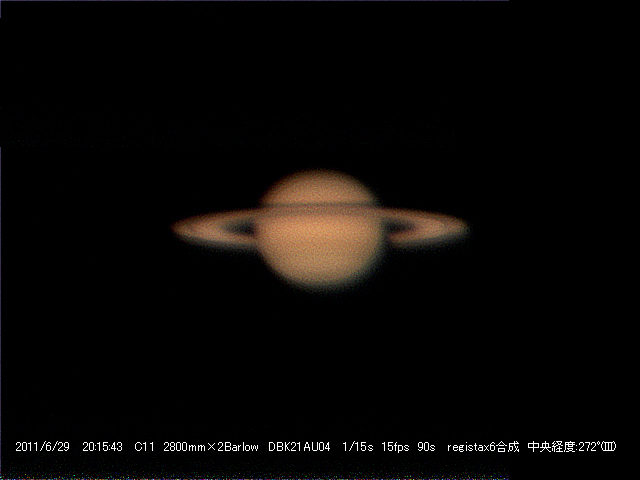

| 2011.6.29 20h15m 視直径 17.4" |

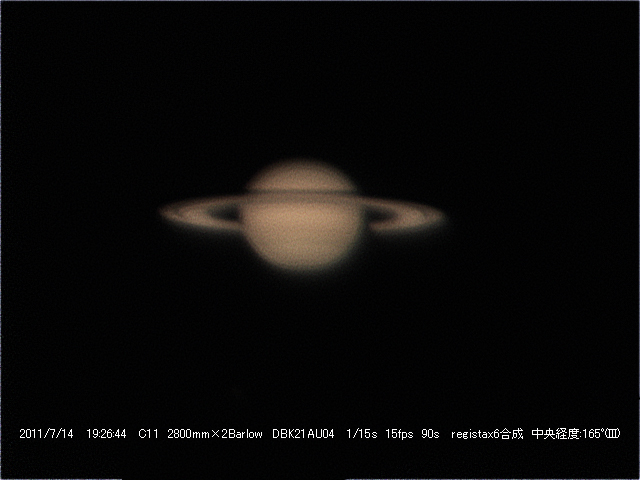

2011.7.14 19h26m 視直径 16.9" |

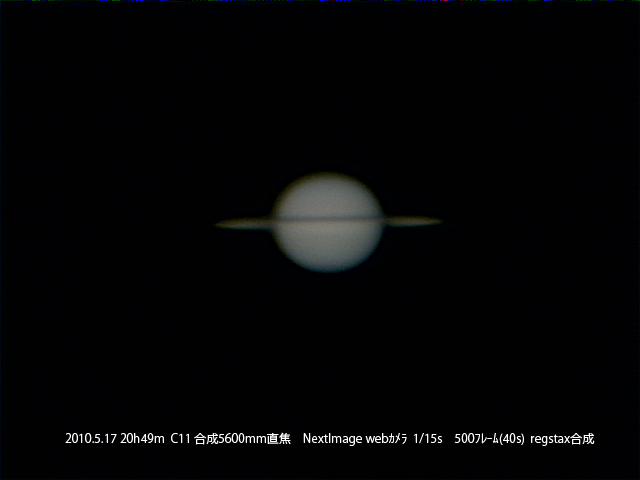

今期の土星は、昨年の輪の傾きが0度になった後、輪を北側から見下ろす(写真では下側)格好で、細い輪が見られる。今後、7年かけて、輪が開いてくる。

今冬は気流の状態が極めて悪く、5月になってやっと撮影できる状態になった。

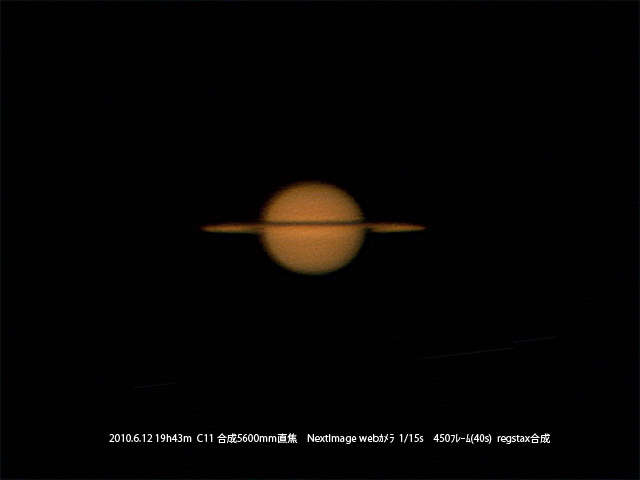

・6/12久しぶりの晴天。風は強いが、上空の気流状態は良い。

地球と輪の離角はまだ小さいので輪は細いが、太陽と輪の離角は大きくなってきたので、土星表面に映る輪の影ははっきりしてきた。

・7/10 1ヶ月ぶりの梅雨の間の星空。高度が低いので、気流がまだ良いうちに、明るい中での撮影。ほんの少し、輪が開いてきた。

・8/5 輪が膨らんできたが、拡大撮影できる限界のよう。金星のように、日没前に・・とはいかない。

|

|

|

| 2010.2.23 輪が少し開いた |

2010.5.17 やっと気流が落ち着く |

2010.6.12 輪の影がはっきりしてきた。 |

|

|

|

| 2010.7.10 | 2010.8.5 |

今期の土星は15年ぶりに、串刺しの土星となる。

土星の輪の厚みは数百メートルしかないので、地球からみて真横の位置になると、輪が見えなくなる。2008年12月から2009年1月にかけては、輪の傾きはわずかになり、針の刺さった土星になる。その後若干傾きは大きくなるが、再び減少し、2009年9月に傾きは0度になり輪が見えなくなる(太陽の近くのため、見えないが)。

現在は環を南側から見上げている格好(望遠鏡で見ると写真の様に逆に見える)になるが、9月4日を境に北側から見下ろすようになる。その後環の傾きは大きくなり、2017年にもっとも開いた状態となる。

|

|

| 2008.11.24 串刺しの土星 |

2009.3.18 輪が少し開いた |

・NP12mm カメラ:NIKON Coolpix4500 32mmコリメート ISO200 Photoshop画像合成・画像処理

・NP12mm Mead 惑星pccamera(640×480ピクセル) RegiStax5 画像合成・画像処理 Photoshop画像調整

|

|

|

| 2009.5.1 1/4 2画像合成 |

2009.5.1 1/8 15画像合成 |

2009.5.1 pccamera 1/30 437フレーム合成 |

望遠鏡:ビクセン102mm屈折(フローライト 910mm) SPDX赤道儀に搭載 ×2エクステンダー、PL7.5MM

カメラ:NIKON Coolpix990 24.0mmコリメート ISO400

画像処理:Photoshop で、1600×1200pixel を 1024×768pixel に画像解像度変換実施

|

| 2008.4.6 20h8m |

●撮影場所

山梨県北巨魔郡明野村

明野村では2002.1.25と2002.3.30の二度に渡って、土星の境界掩蔽が見られた.。

しかし・・・・

1.25の掩蔽は月の高度が低いため、気流が悪く、撮影が困難だった。

3.30の掩蔽は条件は最高だったが、赤道儀の調子が悪く、撮影できたのは、出現後となった。

●拡大写真

望遠鏡:ビクセン102mm屈折(フローライト 910mm) SP赤道儀に搭載

PL7.5mm

カメラ:NIKON Coolpix950 19.0mmコリメート ISO320

2002.1.25 2h05m、15m 1/5s 2002.3.20 20h06m 1/17s

1999年度、2000年度、2001年度の土星

望遠鏡:ビクセン102mm屈折(フローライト 910mm) SP赤道儀に搭載 ×2エクステンダー、PL7.5MM

カメラ:NIKON Coolpix950 19.0mmコリメート ISO800

画像処理:Photoshop で、1600×1200pixel を 1024×768pixel に画像解像度変換実施

|

|

|

| 1999.10.11 21h55m | 2000.11.4 22h18m 2枚コンポジット |

2001.12.16 20h58m 3枚コンポジット |